このところ、岐阜や大垣でも「ChatGPTを社内で使ってみたい」という声をよく聞きます。

一方で、「思ったよりうまくいかなかった」「社員の反応が薄かった」と話す経営者の方も少なくありません。

AI導入の“失敗”という言葉には強い印象がありますが、その多くは段取りや進め方の小さな差で起こるものです。むしろ、試行錯誤の中で少しずつ社内が慣れていくことこそが、AI活用の第一歩と言えるでしょう。

この記事では、地方の中小企業がChatGPT導入でつまずきやすいポイントを整理し、安心して進めるための小さな工夫を考えていきます。

まず“AI導入の失敗”を恐れすぎないことから始める

失敗の多くは“技術”ではなく“段取り”にある

AI導入の失敗というと、技術的なトラブルや精度の低さを思い浮かべる方が多いでしょう。 しかし実際には、「誰が使うのか」「どの業務に使うのか」といった段取りの部分が曖昧なまま始まることが原因である場合がほとんどです。

たとえばChatGPTを使う目的を決めないまま試してみた結果、現場が混乱し「結局使われない」というケースは少なくありません。 これは技術の問題ではなく、導入前の認識ずれによる“段取りミス”です。

導入初期は、ツールの性能よりも「どの作業を楽にしたいのか」を先に言葉にすることが大切です。 その一行が、社内全体の認識をそろえる指針になります。

初期の混乱は「当たり前」と考えるほうが続く

ChatGPTのような新しいツールを導入すると、最初は社内で意見が分かれます。 「本当に使えるのか」「入力が面倒だ」といった声が出るのは自然なことです。 この段階で「やっぱり難しい」と諦めてしまうと、せっかくの芽が育ちません。

重要なのは、混乱を想定内として受け止めることです。 少しずつ慣れていく時間を設ければ、社員の抵抗感は自然に薄れていきます。 たとえば導入後1〜2週間を“試すだけの期間”と位置づけ、成果を求めすぎないようにすると心理的負担が軽くなります。

完璧を目指すより“小さく試す勇気”が導入を進める

「AI導入はしっかり準備してから」と考える経営者の方も多いですが、完璧な準備は存在しません。 現場に合わせて調整していく過程そのものが、導入の成功をつくります。

たとえばまず一人の担当者が自分の業務でChatGPTを試し、その結果を簡単に共有するだけでも社内の理解は進みます。 小さな成功体験が積み重なることで、「AIを使うこと」が自然になるのです。 やがてそれが、定着につながっていきます。

焦らず、まずは一歩だけ試してみてください。 それだけでも、導入の流れは確実に動き始めます。

ChatGPT導入でよくある“つまずき方”3パターン

“誰が使うか”を決めずに始めて混乱する

ChatGPTを導入するとき、よくあるのが「誰が実際に使うのか」を決めないまま始めてしまうケースです。 「全員に使ってほしい」と広く呼びかけても、結局誰も動かないということが起こります。

導入初期は、まず「責任をもって試す人」を一人決めることが大切です。 その人が小さな成功例を見せることで、周囲の理解が自然に広がります。

いきなり全社展開を狙うよりも、「試す担当」を決めて動き出すほうが結果的に導入が早く進みます。

ルールを後回しにして情報漏洩が心配になる

ChatGPTを使い始めたあとで「入力内容が社外に出ないか」「情報管理は大丈夫か」と不安になるケースもよくあります。 これは、利用ルールを明確にしないまま導入してしまうことが原因です。

社内で使う前に、「入力してはいけない情報」を簡単に整理しておきましょう。 たとえば顧客名・取引先名・機密金額などを禁止項目として示すだけでも安心感が違います。

また、無料アカウントか有料版(ChatGPT Teamなど)かによって保存範囲も異なります。 不安な場合は、IT担当や外部支援者に一度確認してから社内展開するのがおすすめです。

研修だけで終わり、“現場の使いどころ”が見えない

導入時に研修を実施しても、「その後どう使えばいいのか分からない」と止まってしまうことがあります。 これは研修が「操作説明」で終わり、実際の業務に落とし込む時間がなかったためです。

ChatGPTは覚えるツールではなく「使いながら慣れる」ものです。 講習を終えたら具体的な業務シーンを一つ決めて使ってみることが大切です。 たとえば「メール文の下書き」「会議メモの要約」など、日常業務で小さく始めるのが効果的です。

研修はスタート地点にすぎません。 「学んだあとに何を試すか」をセットにすることで、定着率は大きく変わります。

つまずきを防ぐための小さな準備と社内の整え方

“AIで何を解決したいか”を1行で書き出す

AI導入の準備というと機材やセキュリティ環境を整えることを想像しがちです。 しかし、最初にすべきは「どんな困りごとを解決したいか」を言葉にすることです。

たとえば「報告書の文章を整える」「資料の要約を早くする」など、具体的な目的を1行で書き出してみましょう。 曖昧なまま進めるよりも、目的を共有するだけで社内の理解がぐっと深まります。

この一行があれば、ChatGPTの使い方も迷いません。 業務の目的が明確であるほど、導入後の成果も見えやすくなります。

社員が安心して試せる「テスト期間」を設ける

多くの会社では、「失敗できない」という雰囲気が、AI活用を難しくしています。 まずは“試すだけの期間”を1〜2週間ほど設定し、成果を求めすぎないようにするのがおすすめです。

この期間中は結果よりも「どんな使い方が合いそうか」を観察します。 たとえばChatGPTに質問する時間を1日10分だけ設けて、どんな回答が返ってくるかを確かめる。 その小さな実験が、後のルールづくりに役立ちます。

失敗を許容する空気があるだけで社員の行動量は大きく変わります。 “安心して触れる環境”こそが、導入を定着させる第一歩です。

ChatGPTの活用事例を“共有ノート”にまとめて育てる

AI活用を続けるには、「誰がどんな場面で使ったか」を記録する仕組みが欠かせません。 Excelや社内チャットで構いませんので、活用事例をメモするノートを一つ用意しましょう。

たとえば「社長あいさつ文を整えた」「問い合わせ対応の文面を考えた」など、小さな記録を積み上げます。 数が増えてくると社内で自然に共有が始まり、成功例が他部署にも広がります。

この共有ノートは単なる記録ではなく“社内の学びを育てる場”になります。 時間をかけて中身が増えていくほど、ChatGPTが「自分たちの道具」として定着していくのです。

岐阜・大垣の企業に共通する注意点と現場での工夫

地域企業ほど「一人が多役」の中で進める必要がある

岐阜・大垣の企業では、1人の社員が複数の業務を兼任していることが多くあります。 そのため、AI導入を担当する人が「忙しすぎて手が回らない」という状況になりやすいのです。

この場合は、最初から全体最適を目指すよりも、1つの業務に絞って試すことが現実的です。 たとえば、見積書作成や社内メールの整備など、時間を短縮できそうな作業から始めましょう。

「無理なく回る範囲で試す」という姿勢が最終的に社内全体を巻き込む力になります。 AI導入はスピードよりも、続けられる仕組みを優先するのが成功の近道です。

外部に頼りすぎず“社内理解者”を育てる視点が大切

AI導入では外部の専門家に相談する場面も多いでしょう。 ただ、すべてを委ねてしまうと社内に知識が残らず、のちの改善が難しくなります。

まずは社内で1人でもいいので“理解者(AIの味方)”を育てることが重要です。 小さな勉強会を開いたり、使い方メモを共有したりするだけでも効果があります。

外部の力は「きっかけ」にとどめ、社内で回せる状態をつくることが理想です。 自分たちで考え、工夫する文化が根づくと、AI導入は自然に加速していきます。

“導入支援”より“相談しやすさ”を優先するとうまくいく

AI導入の支援会社を選ぶとき、多くの経営者は「技術力」や「実績」を重視します。 もちろん大切な要素ですが、地方企業の場合、もっとも大事なのは“相談しやすさ”です。

分からないことを気軽に聞ける関係があるとトラブルの芽を早い段階で防げます。 逆に、相談しづらい相手だと小さな疑問が放置され、結果的に導入が止まってしまうこともあります。

支援先を選ぶときは、「話していて落ち着くか」「丁寧に聞いてもらえるか」といった感覚も大切にしてください。 AI導入は、人との信頼関係の上に成り立つ取り組みです。

失敗を避けるより“学びを早く得る”導入の進め方

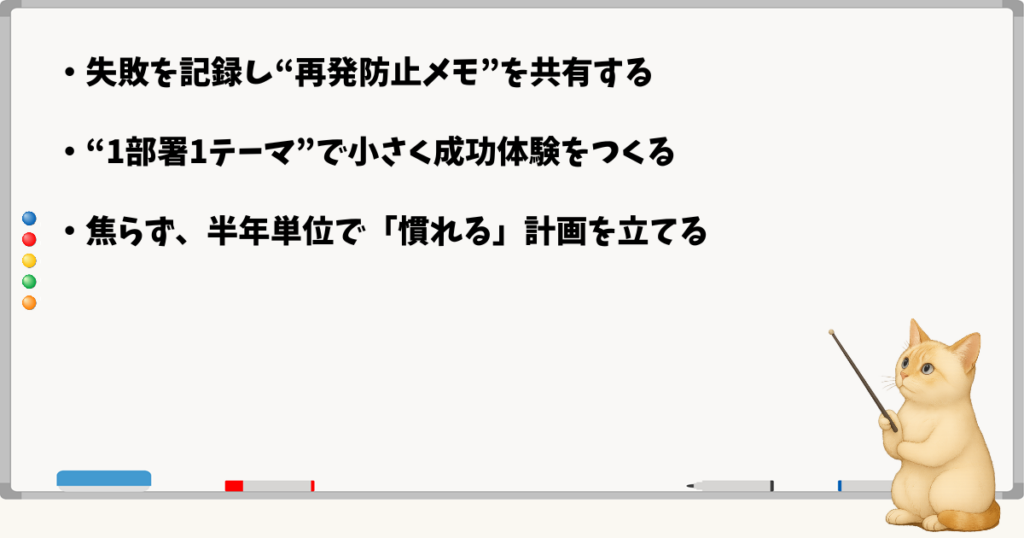

失敗を記録し“再発防止メモ”を共有する

ChatGPTを社内で使っていると、「思ったような回答が出ない」「誤変換が多い」といった小さな失敗は必ず起こります。 これをただの失敗で終わらせず、“再発防止メモ”として残すことが大切です。

たとえば社内ノートや共有フォルダに「AIがうまく答えなかった質問」を書き留めておくだけでも、次に活かせます。 別の社員が同じ壁にぶつかったときに、すでに解決策があると安心して使えます。

失敗を共有できる環境は、学びを倍速にします。 「失敗を書ける会社」ほど、AIが早く根づくということを意識しておきましょう。

“1部署1テーマ”で小さく成功体験をつくる

AI導入を成功させるコツは、最初から全社で成果を出そうとしないことです。 まずは「1部署で1テーマ」を決めて取り組みましょう。

たとえば、総務なら「定型文の作成」、営業なら「提案書の骨子整理」など、身近な業務に限定します。 小さくても成功体験ができれば、他部署への展開がスムーズになります。

社内で「やってみたら便利だった」という声が1つ生まれるだけで、導入は一気に加速します。 最初の成功を“広報する”意識が、社内ムードを変えるきっかけになります。

焦らず、半年単位で「慣れる」計画を立てる

AI導入は短距離走ではなく、マラソンのようなものです。 最初の1〜2か月で成果を出そうと焦るより、半年単位で慣れる計画を立てるほうが現実的です。

たとえば、前半の3か月は「習慣化の時期」として試行を重ね、後半の3か月で「定着と改善」に移る。 このように期間を分けることで、途中の混乱も冷静に受け止められます。

AI導入の本質は、ツールを増やすことではなく“人が変わる時間をつくること”です。 時間を味方につけて進めれば、失敗は必ず学びに変わります。

おわりに — 失敗を恐れず、まず“一歩”を試してみる

ChatGPT導入の失敗といっても、その多くは致命的なものではありません。 多くの場合、段取りのずれや目的の曖昧さといった、ちょっとした行き違いから始まります。

重要なのは、失敗を避けることではなく、早く気づき、次に活かす仕組みを持つことです。 小さく試しながら改善を続ける姿勢が、結果として最短ルートになります。

そして、岐阜・大垣の企業のように人との距離が近い環境では、相談しやすさが何よりの強みです。 社内で話せる・外にも聞けるという状態が整えば、AI活用は必ず進化していきます。

焦らず、一つの業務からで構いません。 今日できる範囲で「これをChatGPTに頼んでみよう」と考えることが、導入の第一歩です。

「ChatGPTを使ってみようかな」と思ったときが、最適な始めどきです。

もし迷ったときは、お話を整理するところからでも大丈夫です。

状況に合わせて、無理のない形をご一緒に考えていきましょう。