「AI研修をやりたいけれど、何から決めればいいのか分からない」と感じている方は少なくありません。

特に中小企業では、時間も人手も限られる中で「社員が本当に使えるようになる研修」をどう作るかが悩みどころです。

実は、AI研修は“専門的なプログラム”である必要はありません。目的と進め方の枠さえ決めておけば、シンプルでも効果のある内容にできます。

ここでは、AI研修を始める前に押さえておきたい3つの基本ポイントを紹介します。

AI研修を始める前に決めておく3つのこと

研修の目的を「業務で使える」に絞る

AI研修というと、“AIの知識を広げる勉強会”を想像しがちです。しかし実際に成果につながるのは、「知識」ではなく「業務でどう使うか」を意識した研修です。

たとえば、営業なら見積書の文面作成、事務なら報告書の要約など、具体的な場面に落とし込むことで、研修の目的が自然に明確になります。

“業務で使える”という目的設定こそが、社員にとっての納得感を生むポイントです。技術を学ぶより先に、「どんな業務で役立てるか」を話し合うことから始めてみましょう。

社員の不安を減らす進め方を考える

「AIは自分には難しい」と感じる社員も多いものです。研修を計画する際は、内容よりもまず“心理的なハードル”を下げる工夫が必要です。

「わからなくても大丈夫」「一緒に触ってみよう」といった声かけを意識するだけで、参加の空気がやわらぎます。

また、最初から成果を求めず、「まずは慣れること」を目的に設定するのも効果的です。学習の初期段階では、操作に慣れる・興味を持つといった“安心できる体験”のほうが継続につながります。

時間・予算を先に枠決めして現実的に始める

AI研修を計画しても、「日常業務が忙しくて進まない」というケースはよくあります。最初から完璧な研修を目指すより、まずは小さく始めて回すことが大切です。

1回60分×3回の短期コースでも十分成果を出せます。予算も「無料ツールを活用」「社内講師で実施」など、身の丈に合わせた設計で構いません。大事なのは、無理なく続けられる“現実的な枠”を最初に決めておくことです。

この3つの準備を整えるだけで、AI研修の立ち上げはぐっと現実的になります。

次章では、実際の内容づくりについて見ていきましょう。

AI研修の内容は「基礎+実践+話し合い」で十分

基礎では“AIの仕組み”より“できること”を伝える

AI研修というと、まずは「AIとは何か」という説明から始めたくなるものです。しかし、社員にとって重要なのは理論よりも「何ができるのか」です。

ChatGPTなどの生成AIなら、「文章を整える」「案を出す」「要約する」といった身近な機能から触れる方が、理解も早く定着します。

講師や担当者が伝えるときは、専門用語を避けて“実際の操作画面”を見せながら話すのが効果的です。たとえば「AIは確率で答えを出す」と言うより、「AIは“よくある表現”を選んでくれる」と置き換えるだけで、社員の理解度が大きく変わります。

実践は自社の業務を題材にするのが一番身につく

AIの使い方を理解するだけでは、実際の業務改善にはつながりません。

研修の中に“自社の仕事”を題材とした演習を入れると、成果が格段に上がります。

営業では「提案メールの作成」、総務では「社内報の原稿作成」など、社員が日常的に行っている作業をそのまま素材に使います。

自分の仕事を題材にした演習は、「自分にもできそう」という気づきにつながります。さらに、業務の一部で効果が出ると、他の社員にも自然に広がっていきます。

特別な教材を用意するより、身近な業務の再現こそ最も効果的な実践です。

話し合いの時間で「使える・使えない」を共有する

AI研修の最後には、必ず“話し合いの時間”を設けましょう。

実際に使ってみて「便利だった」「思ったより難しかった」と感じたことを共有することで、現場全体の理解が深まります。こうした対話は、AIを「誰かの仕事」ではなく「自分たちの道具」として認識するきっかけになります。

また、失敗や戸惑いを共有できる雰囲気をつくることも重要です。うまくいかなかった体験ほど、次の改善策につながるものです。

研修を「学ぶ場」ではなく「一緒に考える場」としてデザインすることで、参加者の主体性が自然と高まります。

この3つのステップを押さえることで、AI研修の内容は無理に専門的でなくても十分効果的です。

次の章では、研修を終えた後の“定着の工夫”について見ていきましょう。

終わった後に“定着する”研修の工夫

1人でも使える社員を“サポーター役”にする

AI研修を終えたあと、最も大切なのは「誰が最初に実践を続けるか」です。

講師がいなくなった後も、社内でAIを使い続ける人が一人でもいれば、周りへの波及効果は大きくなります。そのため、研修中に“社内サポーター役”を決めておくのがおすすめです。

サポーター役は、知識よりも“試してみる姿勢”を持つ人が最適です。完璧に理解していなくても構いません。「やってみたらこうなった」と発信できる社員がいるだけで、社内の空気が前向きになります。

日常業務で使う“お題”を1つ決めて続ける

研修で学んだことを実務に結びつけるには、「AIを使う場面」を具体的に決めておくことが効果的です。

たとえば、「毎週の会議資料の要約」「営業メールの文面提案」など、誰でも参加できる小さなテーマを“お題”として設定します。

同じお題を続けて使うと、操作に慣れるだけでなく、AIの得意・不得意も見えてきます。これにより「ここは人の判断が必要」「ここはAIに任せていい」といった線引きが自然にできるようになります。

続けることで、AIの位置づけが組織に根づいていきます。

社内チャットや会議で小さな成功を共有する

研修の効果を定着させるもう一つの工夫は、“成果を共有する習慣”です。

AIを使って「10分短縮できた」「説明がそろった」といった小さな改善でも、社内チャットやミーティングで共有しましょう。それだけで「自分もやってみよう」という動機が生まれます。

AI活用の定着には、“共感と称賛”の空気づくりが欠かせません。制度よりも文化。続けることを前提に、成果を称え合う場をつくると、研修で得た知識が日常の動きに変わります。

こうした定着の工夫を組み込むことで、「研修で終わり」ではなく「日常に根づく」形に近づきます。次の章では、外部研修を利用する場合の選び方について見ていきます。

外部研修を使うなら、選ぶポイントはここだけ

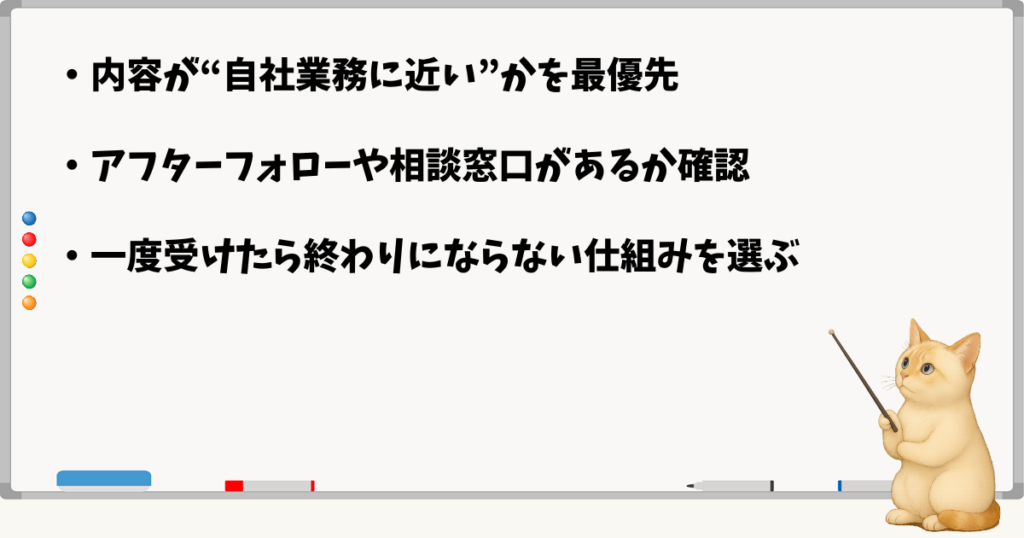

内容が“自社業務に近い”かを最優先

外部のAI研修を検討する場合、最も重要なのは「内容が自社の業務にどれだけ近いか」です。

いくら有名な講師でも、実際の業務と結びつかない内容では社員の理解が進みません。

製造業なら「報告書・検査記録の自動化」、小売業なら「商品説明文の作成」など、具体的なシーンが扱われているかどうかを確認しましょう。

“自分の仕事に置き換えられる内容”があるかどうかが、研修の成否を左右します。中小企業ほど、現場と直結する題材が成果につながりやすいのです。

アフターフォローや相談窓口があるか確認

AI研修は一度受けただけでは身につきません。むしろ研修後に「使ってみたけれど、うまくいかない」という壁に当たるケースが多いです。

そのときに質問できる環境があるかどうかが、実践の継続に大きく影響します。

フォローアップ講座や定期相談、メールでの質問対応など、サポートの仕組みを持つ研修サービスは安心です。

特に初めて導入する企業では、「一緒に試せる伴走型」が定着率を高めます。

一度受けたら終わりにならない仕組みを選ぶ

AIは進化が早く、半年もすれば使い方が変わることもあります。だからこそ、“その時だけの研修”ではなく、継続的にアップデートできる仕組みを選ぶことが重要です。

たとえば、定期的な勉強会や社内発表会の形式を取り入れる研修会社もあります。

「学んで終わり」ではなく「学び続けられる」設計こそ、AI研修に求められる要素です。中小企業の場合は、外部研修をきっかけに社内文化をつくるという意識で選ぶと、費用以上の効果を感じられるでしょう。

外部研修をうまく使うと、社内では生まれにくい“きっかけ”が生まれます。どんな形であっても、学びを自社の動きにつなげる意識を持つことが何より大切です。

その積み重ねが、AIを「知識」ではなく「日常の道具」として根づかせる力になります。

まとめ:小さく始めて、続けられる形を作る

AI研修は、特別な知識や大がかりな準備がなくても始められます。大切なのは、完璧を目指さず“できる範囲で続ける”ことです。

中小企業では、1人でも「試してみよう」という社員がいれば十分です。その小さな一歩が、組織全体の変化につながっていきます。

内容づくりのコツは、「業務で使える」を軸にすること。難しい理論よりも、日々の仕事に直結した題材を取り上げるだけで、社員の理解度とモチベーションは大きく変わります。続けるうちに、AIの“使いどころ”が自然と見えてくるはずです。

また、研修を一度で終わらせず、フォローアップや共有の場を少しでも設けると定着が進みます。たとえば、社内チャットで「今日試したこと」を投稿するだけでも立派な一歩です。

AI活用は、数か月で完成するものではありません。だからこそ、焦らず、続けられる形を整えることが何より大切です。

今日できることをひとつ決めて、まずは小さく動き出してみてください。それが、AIを自社の力に変える最初の一歩になります。